内容详情

2022年06月23日

1992年1月1日

大报风采扑面来

1991年12月31日《焦作日报》头版最后一期四开小报。本报记者 詹长松 摄

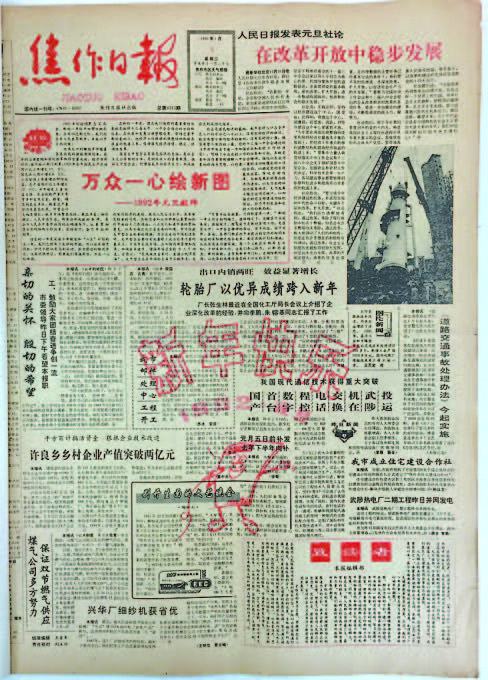

1992年1月1日《焦作日报》头版第一期对开大报。

本报记者 詹长松 摄

《焦作日报》四开小报和对开大报的合订本。本报记者 詹长松 摄

本报记者 詹长松

这是一个令焦作日报人十分自豪的消息:不久前,河南省第十三届报纸综合质量检测结果揭晓,《焦作日报》再次荣获“河南省一级报纸”称号,位居全省地市报第五名,稳居全省报业综合质量“第一方阵”,大报风采扑面而来。

《焦作日报》作为焦作市委机关报,从1957年创刊至今,风风雨雨走过了65个年头,经历了停刊、复刊,经历了从四开小报改为对开大报,经历了从铅版印刷到激光照排……经历了太多太多的艰辛,一步步从小到大、从弱到强,赢得了无数鲜花与掌声,成长为全省乃至全国报业中的翘楚。

但无论走出多远,都不能忘了来时的路。令许多老报人记忆犹新的是《焦作日报》从“小”变“大”蝶变的关键时刻。

时光倒退到1991年的焦作,当年我市经济发展态势良好。

据市统计部门当时统计,当年全市国民生产总值比上年增长12.8%,城乡居民收入比上年增长8.5%;工业坚持提质量增品种促效益,总产值比上年增长17.5%;农业战胜严重干旱等多种自然灾害,粮食、棉花均获大丰收,粮食总产量创历史最高纪录;外贸出口大幅度增长,城乡市场繁荣兴旺,商品丰富,物价稳定,人民安居乐业。

《焦作日报》从1983年5月1日复刊后出版的是四开小报,已不能满足我市经济社会快速发展和人民群众对文化的需求。报社党委经过慎重研究决定,向市委申请将四开小报改为对开大报,这也顺应了当时全国报业发展的大潮流。

市委对报社的申请十分重视,很快批复同意《焦作日报》由四开小报改为对开大报,为报社增加20个人员编制,并在财力上予以适当支持。

对于报社而言,四开小报改对开大报不仅意味着版面的倍增,而且意味着更重的宣传责任、更硬的新闻质量、更高的报道品位、更近的亲民距离,是一个大势所趋之下的明智抉择,是一次上档升级的难得机遇,是一场必须打赢的关键战役。

为此,报社发出“招贤令”,广揽人才。

报社党委委员、副总编辑吕正军当时在温县县委宣传部通讯报道组工作,得到报社的召唤后,安顿好刚出生的儿子和月子里的媳妇,立即奔赴而来。县区新闻编辑部副主任刘振毅当时在学校教书,经常往报社投稿,一看到报社招人的通知,就急忙报名参加了考试。已经退休的张萍、姚国和等一批老报人也是在这一时期,成了报社的一员。

为使新进的年轻人迅速适应报社发展形势,成为合格的采编人员,报社采取请进来、走出去的培训办法,在邀请国内大报、大刊的编辑记者来焦讲课的同时,还组织年轻人到省内其他地市报参观学习。除此之外,报社完善考评机制,对新进的年轻人加强考核,从严要求。

在做足方方面面的准备工作之后,1992年1月1日,《焦作日报》正式由四开小报改为对开大报。这一天,也成为《焦作日报》发展史上的一个重要节点。

“亲爱的读者,根据市委决定,《焦作日报》从今天起改为对开四版大报,呈现在您面前的是扩版后的第一期报纸。这是本报全体同仁敬献给您的新年第一份礼物……”当日一版刊发《致读者》,也成了历史的见证。

实践证明,《焦作日报》由四开小报改为对开大报后,采编人员展示才华的平台更大了,编校质量大幅提升,报社收入节节攀升,实现了社会效益和经济效益双丰收。这一年年底,《焦作日报》在全省报纸印刷质量评比中捧回了第二名的奖杯。

栉风沐雨三十载,而今回头看青山。

以四开小报改对开大报为契机,焦作日报社步入发展快车道,在此后的30多年时间里,一代代报人在逐梦的路上披荆斩棘,推动报社全面发展。现如今,报社经营领域越来越宽,《焦作日报》一枝独秀已成为历史,《焦作晚报》、焦作网、焦作日报新媒体“两微一端”、城市电视、楼宇电视、阅报栏全面开花,形成了百花齐放的局面,大报气质日益浓厚。