内容详情

2022年12月06日

传承三百年的三十余份“家族地契”

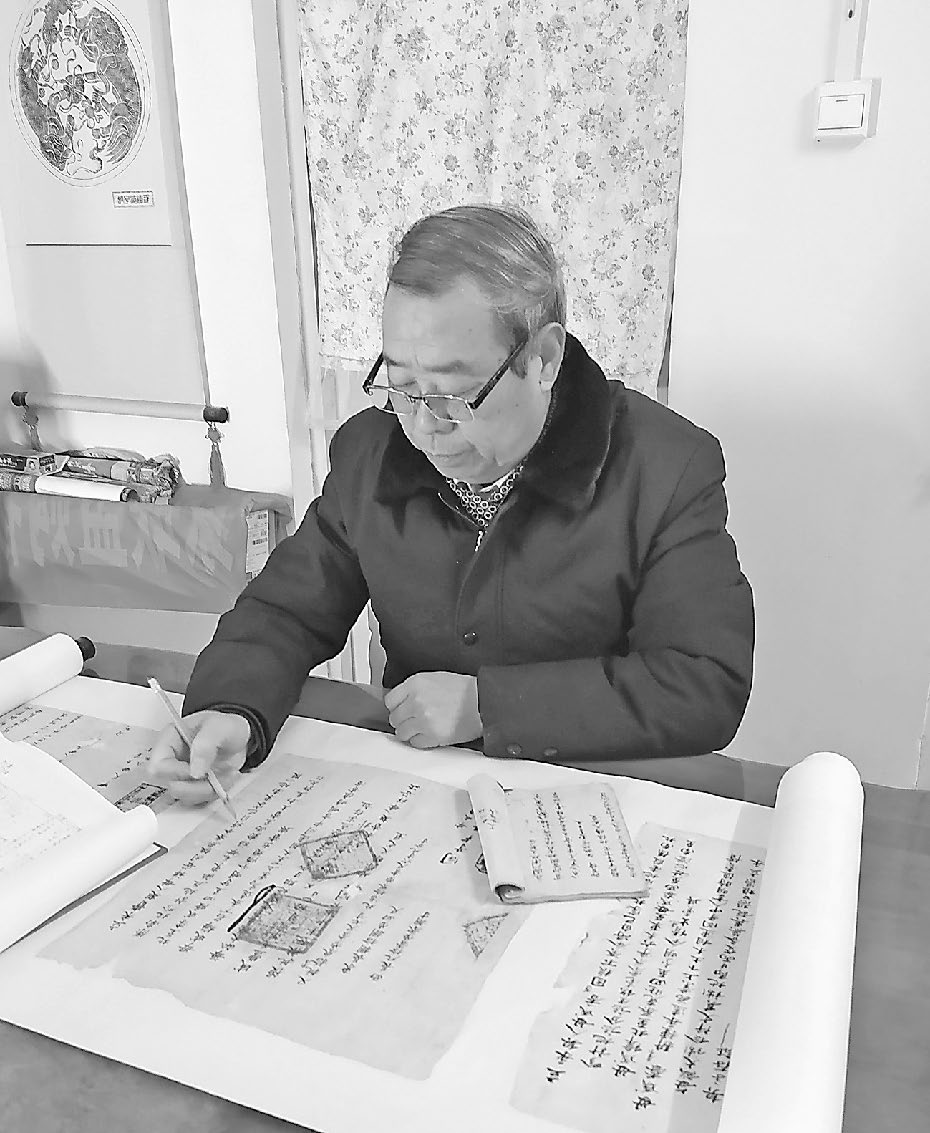

毋本举(右一)正在和朋友们一起研究“家族地契”。

毋本举正在研究“家族地契”。

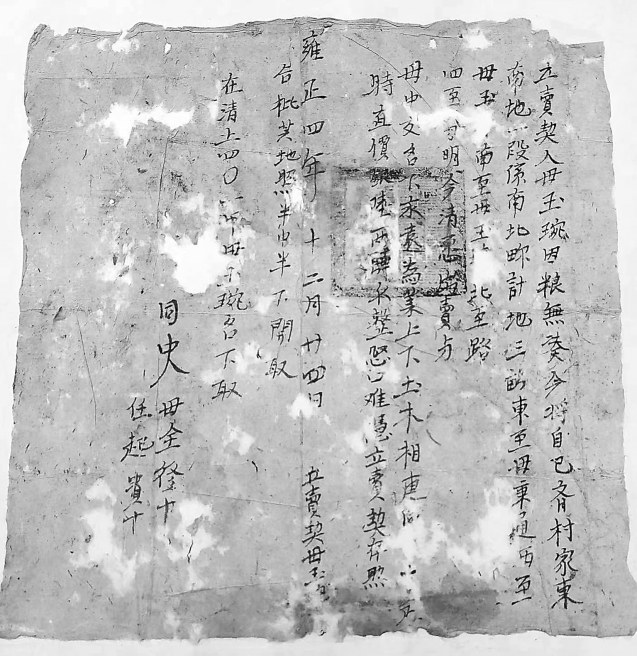

立于清雍正四年的“家族地契”。

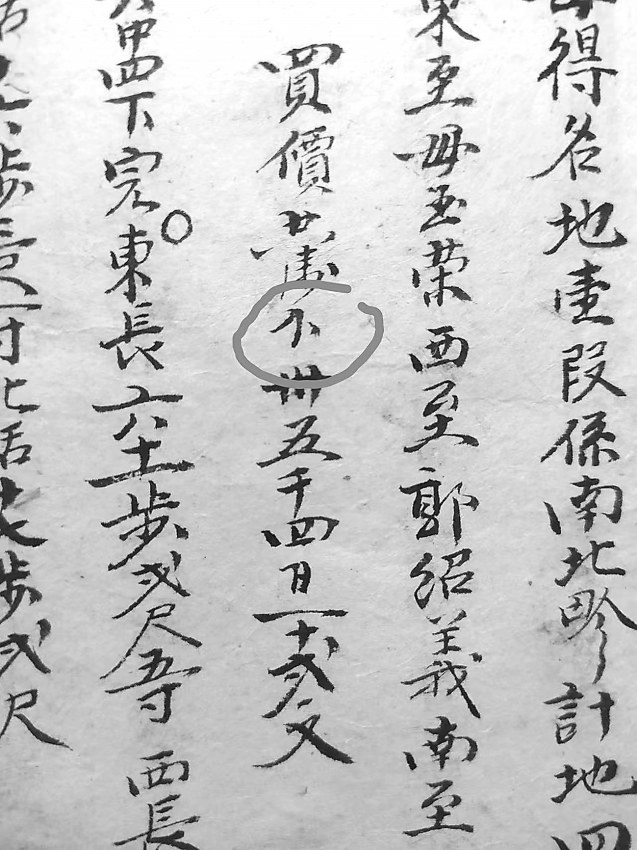

“家族地契”中类似“不”的字,实为“钱”的意思。

(本栏照片均为毋本举提供)

本报讯(记者王玮萱)最近,市城乡一体化示范区苏家作村66岁的毋本举忍不住拿出传承了296年的“家族地契”再研究一番。他认为,这些“家族地契”是本家族的“根文化”,是研究古代田宅租赁转让制度的一个窗口。

当毋本举将“家族地契”一事告知记者时,记者震惊了。原来,这是横跨了近300年,不知历尽了多少艰辛,才传承下来的一套30余份“家族地契”。在这套“家族地契”中,立契时间最早的是清雍正四年(公元1726年),立契时间最晚的是新中国成立后的1950年5月,时间跨度222年,其间经历了市城乡一体化示范区苏家作村小庄街毋氏家族的第十二代至第十八代(毋本举的祖父辈)。

这套“家族地契”是如何被发现的,又记载了什么特别的故事?毋本举为记者讲述了这套“家族地契”的来龙去脉。

少时,毋本举在老宅山墙的高处发现了一个包,他问奶奶“这里装的是什么”,奶奶告诉他:“这东西谁也不能动,是他们家近300年来买卖土地、房产的证据。”毋本举将奶奶的话铭记心间。2018年,他听说村里要拆除老房子,于是在清明节祭奠先人后到老宅里收拾自己上小学、初中时的课本以及奖状,想留个纪念。此时,他顺便扫了一眼,竟发现一个大竹筛子里有个长木盒。打开木盒,发现里面是一大卷发黄的宣纸,仔细一看,这些宣纸便是奶奶向他说起的“证据”,这让毋本举如获至宝,喜出望外。

毋本举本是一个爱书之人。18年来,在博爱生活的他专收“博爱之书”,收集1500余种(册)。为此,焦作市图书馆还专门为他举办了一次“博爱之书”藏书展。《老人春秋》《焦作日报》《焦作晚报》,焦作电视台、博爱电视台等媒体曾相继报道过他的事迹。

“家族地契”让毋本举爱不释手。2021年3月,河南大学博士生导师、黄河文明与可持续发展研究中心牛建强教授一行到毋本举家中查阅了“家族地契”。牛建强教授说:“这些资料十分珍贵,有很高的学术研究价值。”这又给了毋本举妥善保管并深入研究“家族地契”的信心。

在雍正四年的那份地契中,他看出了一些端倪。此地契将“雍正”二字顶格,是对皇上的尊敬,上边加盖有官印,表明此地契受当时法律保护。在查阅房地契与誉契簿时,常有“买价共清‘不’多少文”一句,其中貌似“不”这个字,经毋本举多方查证,认为其应当代表“钱”字。精通中医书法的朋友董体刚告诉他,以前中医开药方,中草药的计量单位是“钱”,“钱”字的符号类似于这个“不”字。

毋本举告诉记者:“有人劝我把这些地契卖了,我坚决不同意。这些地契放到市场上卖不了几个钱,但若要弄懂它,研究它背后深层次的意义,可是一笔财富。这几年,我越研究对它们越感兴趣。它们传到我这里已经二十代了,这是家族文化的源头之一,我希望它们能够从我手上继续传承下去,给后人留个念想。”

记者了解到,毋本举打算以“苏寨举士”的名字,将这套“家族地契”文化整理出来。