内容详情

2024年02月05日

博爱奋力绘就和美乡村新画卷

本报记者 梁智玲

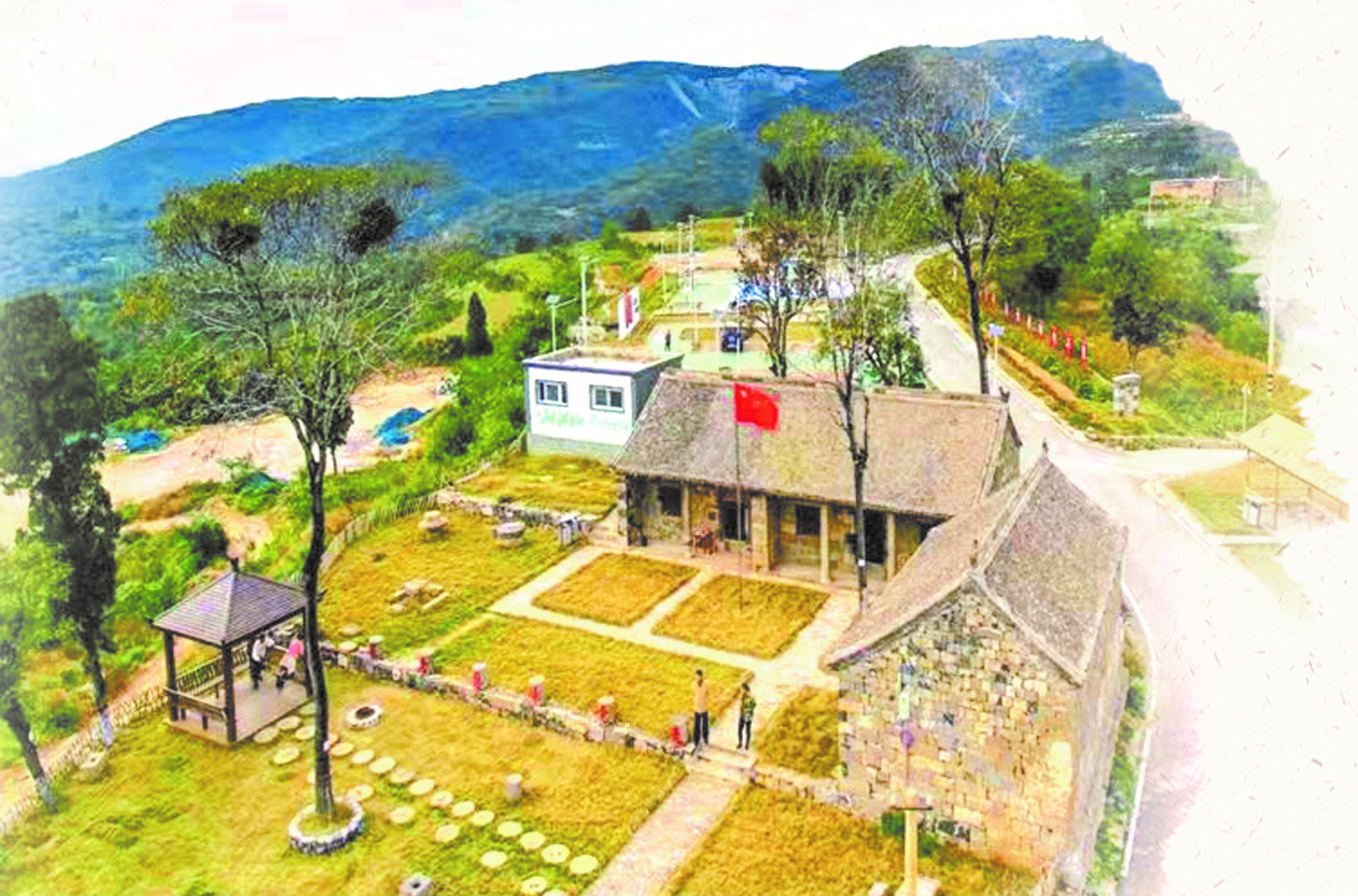

小村成了网红打卡地。

和美乡村美如画。

医养中心和谐民生。

(本版照片均由博爱县农业农村局提供)

深入践行“千万工程”理念,立足“一城一乡一都一枢纽”发展定位,创新实施“3456”工作模式,持续叫响“太行竹林水乡”品牌!去年以来,博爱县认真落实省市部署,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为动力,以省级乡村建设示范县创建为载体,坚持系统化思维、贯通式谋划、一体化推进,高质量推进乡村建设和农村人居环境整治提升工作,奋力绘就和美乡村新画卷,人居环境整治与乡村旅游互融发展的经验在全省得到总结推广。

——— 三专联动 高位高效推进工作 ———

何为三专联动?树立系统治理与重点攻坚的观念,建立专题研究、专班推进、专项推进的工作机制,确保各项工作任务落地见效。

在专题研究过程中,博爱县建立了党政主要领导抓部署、分管领导抓调度、牵头部门抓协调、行业部门抓指导、乡镇村街抓落实的“五抓”模式,围绕背街小巷硬化、户厕改造、污水与垃圾治理、村容村貌提升等重点任务,推动工作落实。

博爱县按照“一轮接着一轮干,乡村建设作示范”的目标,凝聚各专班工作合力,一体推进乡村建设、人居环境整治、五星支部创建、全域旅游示范县创建等工作,通过打造示范村,全面提升基层组织建设、产业发展、精神文明建设、社会治理等整体水平。先后开展城乡环境整治、公厕改造提升、河道集中整治、木材和钢材市场整顿等专项行动,发动干部群众共建共享,合力建设宜居宜业和美乡村。对全县12个农村微型污水处理站运行情况开展专题调研,完成17个点位光伏发电项目建设。开展县域河道环境治理,发挥河长制制度优势,发动乡村干部群众、志愿者共同参与,建设“河畅、水清、岸绿、景美”的城乡水系。

——— 四重并举 解决基层突出问题 ———

建设和美乡村重点在哪?博爱县通过实践给出了答案:聚焦群众反映强烈的突出问题,抓好基础建设、风貌管控、文化赋能、产业融合。

在基础建设方面,对标“净起来、绿起来、亮起来、美起来”工作目标,围绕农村户厕改造、背街小巷硬化、水电气一体化工程、污水管网建设等重点项目,完善城乡基础设施建设,改善农村生活环境。

在风貌管控方面,该县出台《博爱县农村住房建筑设计方案》,为各示范村提供2~3套符合整村风貌管控的设计样板,改造荒宅废院;坚持控新治旧,充分发挥市场监管、住建等部门职能作用,切实加大村庄风貌管控力度。

在文化赋能方面,该县立足县域历史、人物、美食和非遗等特色文化资源,创新开展“乡村振兴·文化赋能”行动,充分挖掘文化内涵和再生价值,组织本土书画艺术家为家乡增彩添色,以文化增添美丽乡愁,推动城乡风貌提升。

在产业融合方面,该县依托本地资源禀赋,把乡村建设与脱贫攻坚、乡村振兴、城乡融合发展等有机结合,因村施策,宜种则种、宜养则养、宜工则工、宜商则商、宜游则游,着力培育可持续高效益的乡村产业经济新形态,促进多业态产业融合发展,走多元化、各具特色的发展之路。

——— 五型引领 打造特色精品示范村 ———

一批特色精品示范村,成为博爱县和美乡村建设的新亮点。该县通过示范创建、选树典型、辐射带动,充分融合自然、人文、旅游、产业等资源,打造出了乡风文明型、产业引领型、文化引领型、乡村旅游型、城郊融合型五种类型的特色精品村。

立足各村村情村史,该县打造了钟庄村“义务工+积分制”、南道村“一房四路”、水运村“礼、信、仁、义、智、孝”特色品牌的村庄发展模式。

注重挖掘乡土资源优势,该县依托产业发展实现农业增效、农民增收、农村增美,南朱营村搭温棚、办企业,发展果蔬产业,小王庄村打造“科普、研学、共享”的特色菜园,赋予“采菊东篱下,悠然见南山”的诗情画意。

深入挖掘非遗、历史、红色等乡土特色文化元素,以文化为乡村振兴赋能,该县形成了以“齐心、齐力、齐家”为核心的齐村三齐精神,打造了英雄人物刘聚奎故居为主的柏山村红色旅游基地。

围绕竹林、泉水、人文等本土特色资源,融合发展农村文旅文创新业态,该县打造了西张赶村、泗沟村等一批“竹林水乡”品牌,成为全省网红打卡地。

充分发挥王庄、下期城村等城乡融合地带的区位优势,该县因地制宜发展仓储物流、优质水果等特色产业,以产业发展成效反哺农村基础设施建设。

——— 六方合力 有效化解资金难题 ———

推动乡村建设,资金从哪来?博爱县积极探索创新,以政策为基、群众为本、金融为翼、社会为助,各方合力、多元投入,充分整合各方资源、资金、资本向农村生态、生活、生产空间聚集,聚活水化动力。

一是社会捐助方式。该县创新成立全省第一支乡村振兴暨双百双争公益基金,目前基金额度1700余万元;为村企牵线搭桥,组织县域工业企业与示范村达成结对共建关系,探索出企地“共创、共建、共享”和美乡村的新路径新模式。二是政策融资方式。积极谋划月山镇竹林溪水公园、石佛滩摩崖石刻等一批农旅融合项目,进一步加强农村基础设施建设。三是部门整合方式。引导组织、交通、文旅、民政、乡村振兴等部门将项目和资金向示范村聚焦,整合一事一议、脱贫攻坚衔接等资金等1000余万元。四是财政配套方式。根据示范村的实际资金投入,按照一定比例由县财政配套资金进行奖补。五是向上争取方式。创新建立相关职能部门每周赴省对接机制,及时掌握政策动态,争取资金支持,目前已争取上级资金2.5亿元。六是群众自筹方式。干部群众积极筹资筹劳,产业带头人、乡贤、爱心人士主动出物出资出力,目前各村自筹资金1500余万元。

清化镇街道:

“一村一策”打造乡村建设示范村

本报讯(记者梁智玲)清化镇街道聚力“一村一策”突破创新,成效显著:第一批2个示范村南朱营、王庄已成功入选河南省乡村建设示范村,第二批示范村前莎庄也已完成各项目标任务。

该街道坚持以“示范出彩”为目标靶向开展工作,聘请河南理工大学建筑与艺术学院专家教授对示范村进行规划设计,实现方案最优。

因地制宜实施产业带动工作。该街道围绕“千年古村留韵彩”“脱贫攻坚出奇彩”“第一书记展风采”“产业发展出重彩”“人居环境添新彩”“五星支部闪光彩”六方面开展工作,挖掘乡风文明传统,实现产业带动。

创新实施多方参与机制。群众承担入户道路、入院管道、庭院绿化等工作,实现“共治共建共享”;实施“政府投资+集体出资+群众自筹+社会资本”多元化资金筹措模式,缓解资金难题。

磨头镇:

示范带动推进乡村建设

本报讯(记者梁智玲)乡村建设工作如何推进?磨头镇依托竹林水乡资源优势,深挖村庄特色,以示范带动全镇全面推进乡村建设,创建工作取得初步成效。该镇西张赶村融合环境整治与乡村旅游的做法,曾多次被中央和省级主流媒体专题报道。

磨头镇坚持规划引领,强化示范带动,科学编制乡村建设规划,针对各村发展基础、资源禀赋、民俗文化等差异,加强分类指导,做到先规划后建设。西张赶村在建设之初,坚持“突出特色、彰显亮点”的规划建设原则,依托村里竹林繁茂、泉水丰富、文化深厚等资源特色,明确了“竹林水乡”的建设主题。

在示范村创建工作中,磨头镇全面统筹、整合资金,迅速完成示范村创建任务。随后,该镇以示范村创建为引领,全面推进全镇创建工作深入开展,引领全镇“净”起来、“美”起来、“壮”起来,全面推进乡村振兴。

寨豁乡:

以“四干”促“四新”

本报讯(记者梁智玲)从厕所革命到背街小巷硬化、从生活垃圾治理到和美乡村建设……近年来,博爱县寨豁乡以“四干”为抓手,绘就出人居环境整治的“四新”画卷。

党员干部带头干,引领环境整治“新风尚”。该乡牢固树立“一个党员就是一面旗帜”的理念,将村庄清洁行动作为“头雁工程”来抓,引领村庄清洁“新风尚”。

群众主体自觉干,营造环境整治“新局面”。该乡坚持全民齐参与,全面实行“门前三包”责任制,营造出共建共享的人居环境整治“新局面”。

基础工作坚持干,构建环境整治“新格局”。该乡以和美乡村建设为抓手,将人居环境整治工作纳入村规民约,构建山区环境卫生“一盘棋”工作“新格局”。

疑难问题创新干,突破环境整治“新高度”。该乡积极谋划,确定垃圾清运制度,实现了“地净、水清、村美”的人居环境“新高度”。

孝敬镇:

群众参与共建和美乡村

本报讯(记者梁智玲)和美乡村如何建?记者从孝敬镇了解到,该镇强化责任落实,动员、引导群众参与人居环境整治,推动农村面貌提颜增效,共同打造乡村建设示范村。

孝敬镇成立了农村人居环境集中整治工作领导小组,实行“日清洁、周督导、月观摩”工作机制,助推和美乡村建设工作做实做细,不断推进宜居宜业和美乡村建设。通过张贴宣传标语、播放大喇叭、发放倡议书、上门宣传等宣传方式,引导群众自觉打扫房前房后、自家庭院,不乱倒生活垃圾污水,不乱堆柴草农具,不随地吐痰,做好环境卫生“门前三包”,提高群众自觉参与环境卫生整治工作的积极性。

打下良好基础后,孝敬镇形成长效机制,制订“村庄清洁日”行动方案,通过强化行为保持,增强群众养成规范意识,营造出全民参与的浓厚氛围。

许良镇:

三项举措绘就乡村新画卷

本报讯(记者梁智玲)近年来,许良镇积极探索农村人居环境整治提升工作新思路,采取三项行之有效的举措,全力提升全镇农村人居环境,绘就美丽乡村新画卷。

压责+学习,形成工作合力。该镇组织党员干部到优秀村观摩学习,开阔视野,明确今后工作的方向和目标。

监督+维护,完善长效机制。该镇修订完善村规民约、组建村级人居环境工作领导小组、人居环境保洁队伍小组、清尘保洁监督小组三支队伍,多方联动服务村内大环境提升。

突破+示范,整治成效明显。该镇重点抓好空闲宅院整治工作,进一步盘活了“沉睡资源”;依托“一房四路”为特色的良好村庄风貌,高标准完成南道村第一批乡村建设示范村打造;依托丰厚的竹林资源,追溯非遗怀邦,以“宜居宜业,富美泗沟”为品牌,打造第二批乡村建设示范村。

金城乡:

点亮“文明钟庄”新名片

本报讯(记者梁智玲)“文明钟庄”的名片亮了!近年来,金城乡钟庄村以“党建+积分制”乡村治理新模式,积极探索“一宅变四园”新路径新举措,利用垃圾堆放坑,打造微地形、廉政文化园,拆除改造遗留多年的废弃院落、残垣断壁,“文明钟庄”更加宜居。

钟庄村始终把村民作为乡村建设的第一主体,通过建立“义务工+积分制”模式,逐步实现乡村建设共享共治,真正实现了“钟庄是我家,美丽靠大家”。该村结合实际情况,从改善基础设施、人居环境提升、村庄风貌改造三个方面打造新亮点。将村内4000余平方米老旧宅院和空闲宅基地建成农耕文化体验园、菜园,让“文明钟庄”更加宜居。

钟庄村先后荣获“全国文明村”“全国乡村治理示范村”“国家级优秀村规民约村”“省级优秀基层党组织”“省级卫生村”“省级生态文明村”等荣誉称号。