内容详情

2025年09月03日

红廉之光映怀川

编者按

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。抗战时期,焦作作为太行抗日根据地的前哨,留下了无数可歌可泣的英雄事迹。为进一步弘扬伟大抗战精神,讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事,本版今日推出《红廉之光映怀川》专题报道,通过梳理文献、图片等史料,深入挖掘抗战时期红色资源,教育引导广大党员干部从革命先辈的廉洁事迹和崇高品格中赓续红色血脉,永葆清正廉洁本色,以红色文化涵养清风正气,用伟大抗战精神强基铸魂、砥砺作风,为焦作在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中奋勇争先、更加出彩凝聚磅礴力量。

大东村

河南第一个县级抗日民主政府在这里诞生

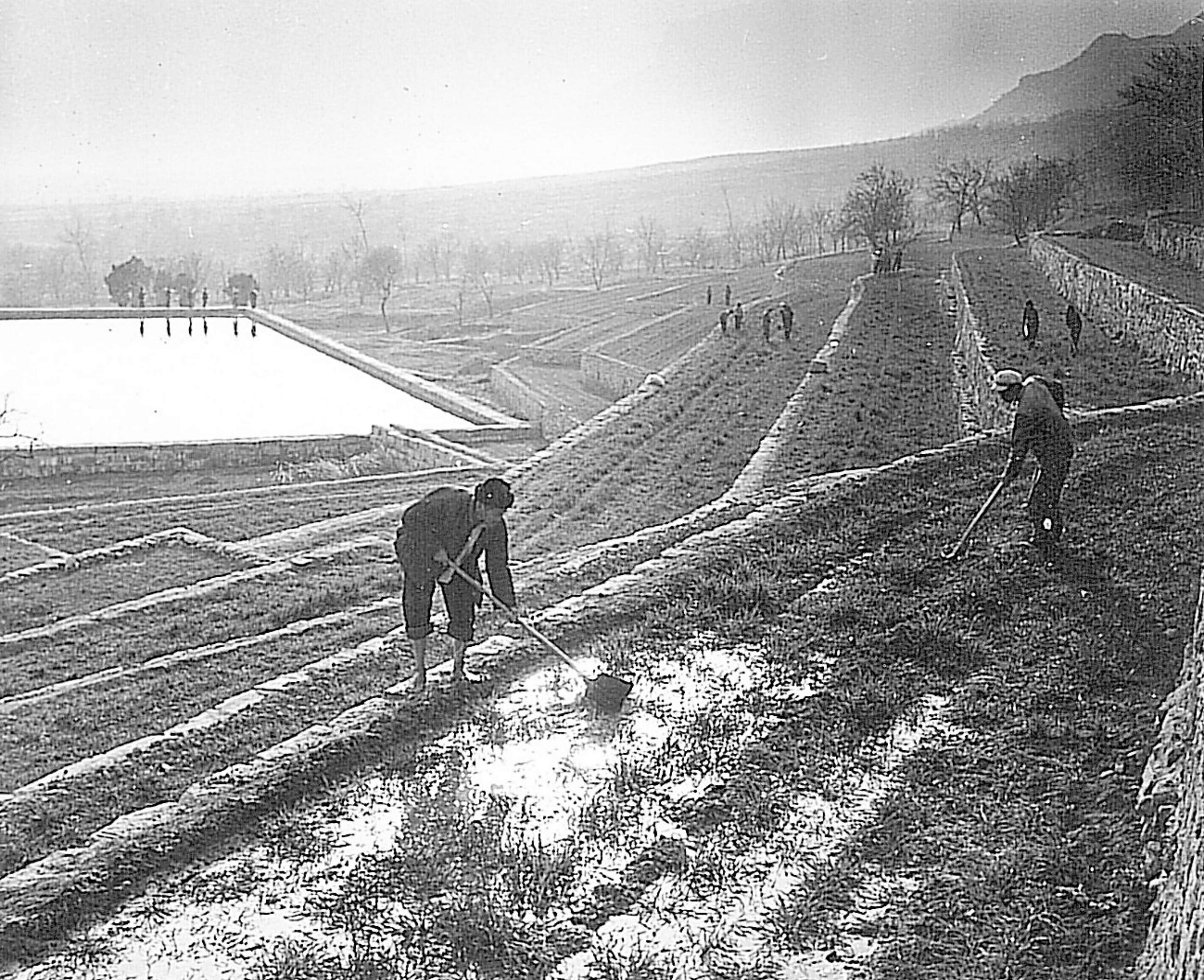

修武县抗日民主政府驻地。

在修武县西村乡大东村,有一处见证“太行抗日烽火”的红色遗存——修武县抗日民主政府。这是河南省以国共合作形式建立的第一个县级政权,实际上受中共冀豫晋省委太南特委领导,成为中国共产党领导的华北较早的县级抗日民主政权,在组建地方抗日武装、推进行政司法、募集军粮等方面发挥了重要作用,推动了豫北抗日救亡运动的发展,扩大了中国共产党的影响。

1937年7月7日,日本侵略军发动了卢沟桥事变,全民族抗战由此爆发。1938年2月,日军侵占修武县城,国民党修武县官员弃城南逃。

1938年3月上旬,进步人士韩秩吾、国民党修武县党部干事武侠生和程明升等人在磨石坡共同协商,决定组建中国共产党领导的修武县抗日政权。3月下旬,韩秩吾、武侠生、张向毅召集修武山上的各界代表在艾曲村的大庙里召开筹备会议,通过了成立修武县抗日民主政府的决定和推选程明升为县长的决议,确立联合起来共同抗日的目标。

随后,在大东村召开了由30余人参加的各界代表大会,宣布修武县抗日民主政府正式成立,并选举程明升为政府县长、张向毅为秘书。抗日民主政府在大东村玉帝庙内正式办公,分设民政科、粮秣科、司法科、军事科等办事机构,处理日常工作,另外还有警卫队、动委会、民运大队等组织,实行战时供给制,所有人员无论职务高低,一律每人每月发放3元津贴。

抗日民主政权成立后,修武县的抗日救亡运动如火如荼地开展起来。由修武县境内几支抗日武装整编而成的豫北道清游击支队,成为活跃在修武、博爱一带的一支重要抗日力量。1938年夏秋之际,在八路军386旅旅长陈赓指挥下,抗日军民对道清铁路展开大破袭,有力地迟滞了日军的西进计划。然而,由于国民党顽固派的蓄意破坏,12月4日许河事件后,抗日民主政府被迫解散。

作为河南省在抗日战争时期以国共合作形式建立的第一个县级政权,修武县抗日民主政府虽然只存在不足9个月时间,但是为抗日斗争作出了重要贡献,对豫北及河南的抗日救亡运动产生了积极影响。

崔清文

怒目贼寇穷途路

崔清文。

1945年7月中旬,一张沾染着血迹的信件辗转送至太行山中的大掌村。烈日灼灼,蝉鸣凄凄,看着手中旧纸之上字字句句,崔长永再也难掩自己的悲戚,因为他知道,这很可能就是儿子崔清文给自己、给组织最后的绝笔。

崔清文,焦作早期共产党员崔长永之子,受革命思想熏陶,从小就帮助父亲撒传单、送情报、参加煤矿工人大罢工。1937年全民族抗战爆发后,经北方局军委书记朱瑞介绍参加八路军,同年加入中国共产党。1939年到抗日军政大学太行一分校学习,1945年回焦作任城市工作委员会委员,组织矿区地下武装力量进行策应,做日伪汉奸分化工作,为解放焦作作准备。

1945年6月中旬的一天,崔清文为绘制焦作地形图再次外出时,突然发现一群皇协军从左右围上来,意识到情况危急的崔清文掏出手枪边战边退,最后子弹打光的他在与敌人的撕挣之中不幸被捕。

崔清文被捕后,敌人迅速将他从上白作连部送至皇协军团部,副司令李中瀛知道他是共产党的一位重要人物,便做起了劝降崔清文、一举摧毁焦作地区共产党组织,从而飞黄腾达的美梦。而在敌人精心布置的招降宴上,崔清文怒斥汉奸、大骂走狗、奋而掀桌,将李中瀛气得脸色铁青。

崔清文落入敌手后,党组织就多次开会研究营救他。开始准备武装劫狱,同时通过内线关系,创造条件使其越狱逃走,但因敌人看守较严,营救尚在积极进行时,敌人便加快了迫害崔清文的行动。

在敌人的严刑拷打下,崔清文的信念没有任何动摇。面对绝不屈服的崔清文,敌寇在无可奈何的情况下,终于把屠刀伸向了英雄的颈项。崔清文牺牲时年仅32岁。

为实现英雄遗愿,在党组织筹划安排下,1945年8月14日晚上,崔清文遗体从敌人的炮楼下被抬回龙卧老家。因天气炎热,烈士的面目已模糊不清,但怒目圆睁,仿若要亲眼看着侵略者的穷途末路。8月15日,日本帝国主义宣布全面投降,崔清文的父亲崔长永为其闭眼,英雄终得以安息。

宋学义 纵身一跃惊天地 清正廉洁树家风

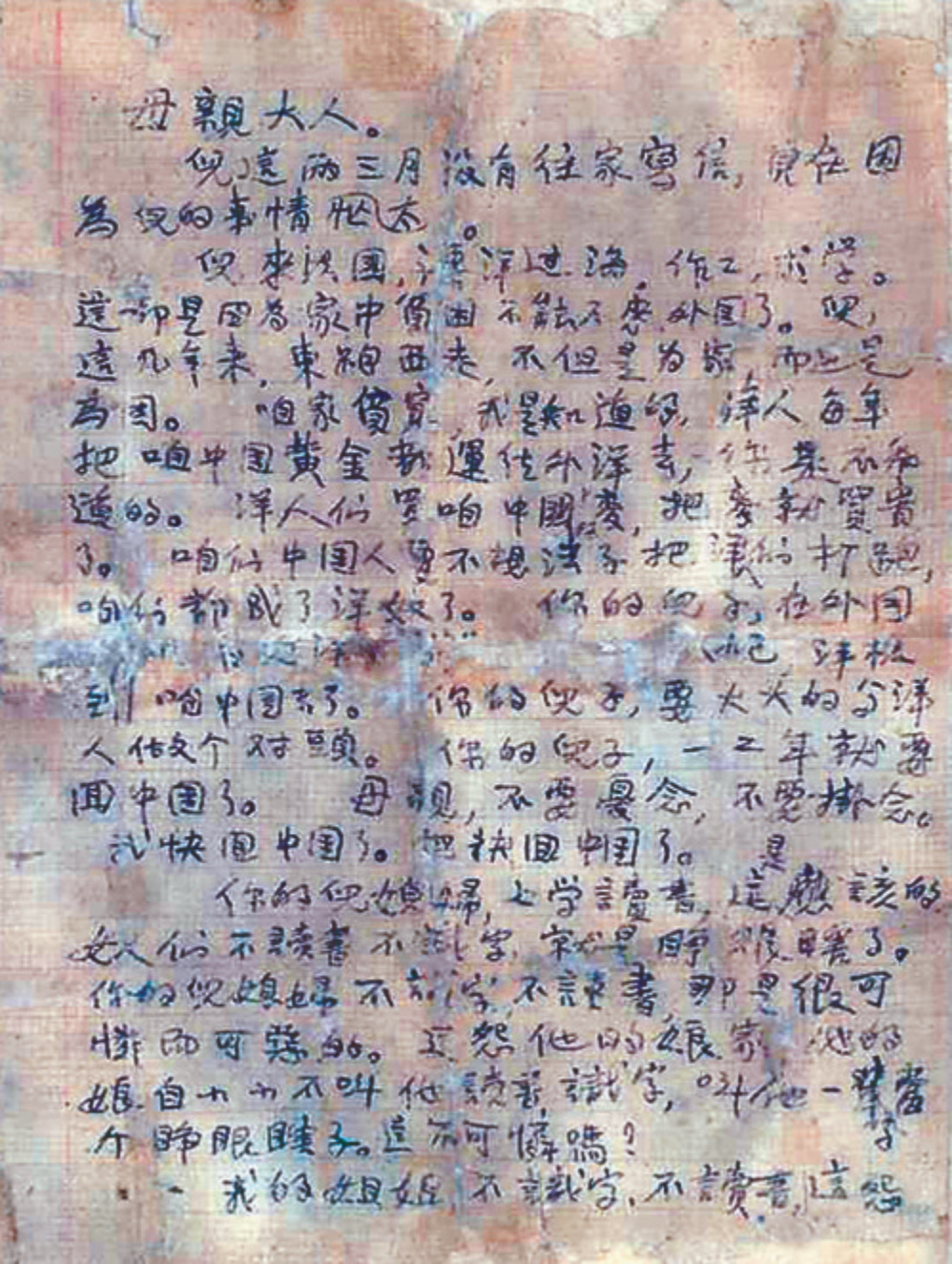

宋学义(前右)在田间劳作。 (本版照片均为资料照片)

在沁阳市王曲乡北孔村,有一座青瓦白墙的两进院落,每天前来参观的游客络绎不绝。这里就是“狼牙山五壮士”之一——宋学义的故居。

1918年,宋学义出生于沁阳市王曲乡北孔村一个农民家庭,从小就流浪要饭,打短工。1939年在讨饭途中,他参加抗日游击队,后编入晋察冀军区一分区一团七连当战士。

1941年,日军对晋察冀根据地进行大规模的扫荡,在河北省易县,为掩护群众和主力撤退,我八路军某部宋学义等五名战士诱敌至狼牙山主峰棋盘坨(陀)峰进行殊死战斗,最后弹尽粮绝,纵身跳下悬崖。班长马宝玉和胡福才、胡德林壮烈牺牲,宋学义和葛振林被半山腰的树丛挂住,宋学义腰部受重伤,他们第二天被接回部队,送往野战部队医院进行治疗。1942年5月,晋察冀军区举行“狼牙山五壮士”命名大会,授予马宝玉、胡德林、胡福才3名烈士“模范荣誉战士”称号;通令嘉奖葛振林、宋学义,并授予“坚决顽强”奖章。

回到家乡北孔村后,宋学义并未向任何人提起自己的经历,一直默默无闻地从事农业生产。直到组织上找到他,乡亲们才知道他是个大英雄。

在二儿子宋福保的记忆中,父亲宋学义一生简朴自律、从不张扬。担任村党支部书记的宋学义,带领村民深打机井、修建水渠、改良耕地。他把残废金拿出来给村里买了一头牲口,剩下的钱分给了群众;政府给他的救济粮,也一碗一碗地分给群众。从战场到家乡,从壮士到农民,宋学义以同样对党的忠诚,成为后人楷模。

因为家里孩子多,缺乏壮劳力,宋学义家中年年缺粮,但又坚决不要县里给的救济,只能靠妻子李桂荣去河北易县娘家借粮。侄子宋保上为了图轻松挣工分,想要当生产队长,便趁着天黑给宋学义扛来一袋精制面粉,却被当场拒绝。

宋学义对子女言传身教,要求极为严厉。其长子宋大保13岁时,父亲要求他每天必须去地里干活。1966年,宋大保在城里上初中,因买了一双凉鞋被父亲狠狠训斥。宋学义还教育儿女们长大后凭自己本事吃饭,不要指望沾谁的光。就这样,儿女们从小在父亲的熏陶下,艰苦奋斗,不争名,不图利,在各自的岗位上默默奉献。

1971年,宋学义因病去世,年仅53岁。“父亲走的时候只留下两件遗物,是1959年参加国庆观礼时戴的一顶帽子和穿的一件蓝色上衣。他从不把自己当英雄,要求子女踏踏实实做人,任何时候都不能向组织伸手。”宋福保说。

宋福保的孙女宋紫玉在家庭环境的熏陶下,小学时曾写过一篇作文《传承红色家风——记我的太爷爷宋学义》,文中写了太爷爷的英雄事迹、吃苦耐劳精神,并表示长大后要做一名对国家有用的人。

杨介人 一封家书背后的家国情怀

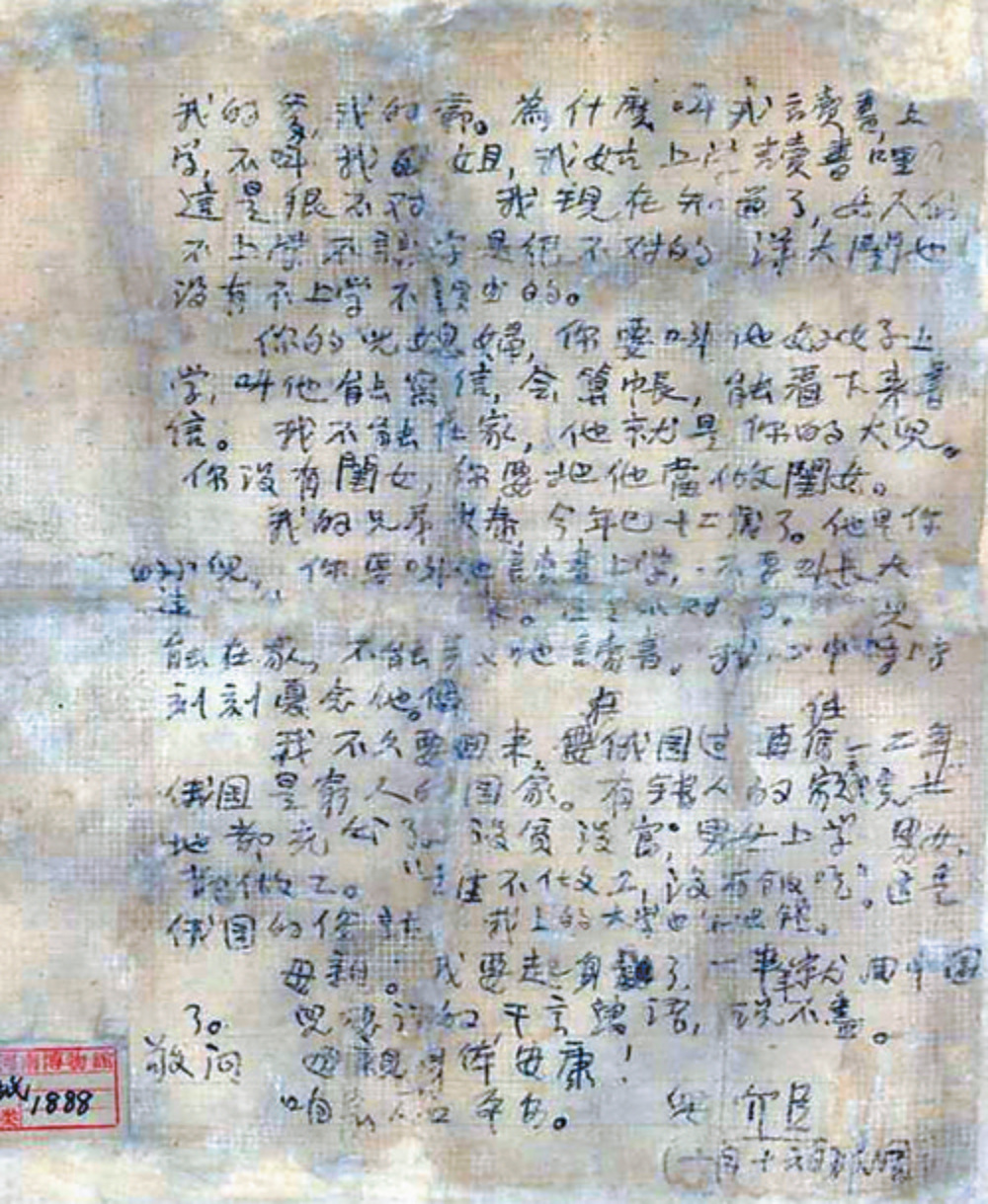

杨介人写给母亲的家书。

杨介人,字廉泉,1899年出生于河南沁阳,1919年赴法留学,后回国领导开展轰轰烈烈的豫北大革命运动,1936年牺牲于河北省保定陆军第四监狱,年仅37岁。这位中国共产党革命运动先驱一生赤胆忠心,用自己的生命和鲜血捍卫了为国为民的忠诚信仰。

1919年,在俄国十月革命和五四新文化运动的影响下,全国掀起大规模的赴法留学热潮,大批有志青年参加赴法勤工俭学运动。

谁不思念自己的家乡,谁不挂念自己的亲人?1922年,杨介人在给母亲的一封家书中道出了异国求学的初心:“儿来法国漂洋过海,做工求学,这都是因为家中贫困不能不来外国了。儿这几年来,东跑西走,不但是为家,而更是为国……”

在这封家书中,杨介人向母亲讲述了洋人侵华的罪行:“咱们中国人要不想法子把洋人们打跑,咱们就成了洋奴了。你的儿子在外国,亲眼看见洋人戴着钢盔、刺刀、大炮、洋枪到咱中国去了,你的儿子要大大的与洋人作个对头……”列强入侵、清政府腐败无能、军阀混战、百姓民不聊生,目睹这些现状的杨介人远赴万里,为的就是救国救民。

家书中不仅有对人民和家国的无私大爱,更有对伴侣的牵挂期盼。杨介人念念不忘地交代妻子上学、读书、识字:“女人们不上学,不识字是很不对的。洋大闺女没有不上学不读书的。”博览群书、思想解放的杨介人历来主张男女平等、勤学上进。他17岁时考入武陟木栾店商业学堂,临别前叮嘱妻子张杏清:“你在家好好上学,读书识字,反对封建礼教,争取男女平等。我在外努力奋斗,为国为民。”并提笔写下“龙凤呈祥,男女平等,卧薪尝胆,努力奋斗”十六个字,让妻子绣在枕头上。

张杏清在回忆中写道:“介人到法国后,一封信一封信催我去上学,知道我上学后很高兴,来信鼓励我好好学习,要能看下信,能写字,会算账。我也会给他寄信了,他说我有进步。”

晕染开的字迹、泛黄的纸张、纸面磨损的痕迹……这封百年家书情真意切,诉说着对家人的思念和期盼,讲述着他对共产主义的憧憬,承载着共产党人的大义担当。

孙永宇 孙永宙

抗战烽火中的英雄兄弟

在武陟县龙源街道孙庄村,孙永宇(1920—1941)、孙永宙(1923—1940)兄弟两人在抗战中毁家纾难的壮举,至今在其家乡广为传颂。

“七七”事变后,抗日烽火燃遍中州。经共产党员张德甫介绍,孙永宇、孙永宙两兄弟前往我党举办的华北干部训练班学习,就此踏上抗日救亡之路。

1938年3月,他们奉命回到武陟组建抗日游击队,在家门口挂起“太行南区游击司令部第五支队”的牌子。孙永宇任支队长,孙永宙任少年先锋队副大队长。兄弟俩全身心投入招兵工作,四处奔走发动爱国青年参军。孙永宇动员妻子李楠加入宣传队,孙永宙也劝说未婚妻投身革命,年仅12岁的小妹孙永德也在他们的鼓励下参加了少年先锋队。

为支援抗战,孙永宇在自家成立被服厂,母亲冯绵如忙碌其中。因五支队人多枪少,兄弟俩决定毁家纾难。他们献出家中粮食作军饷,拿出积攒的布匹做军服,卖掉县城的54间房子,购置40支步枪,还将12匹骡马送给太行南区游击司令部。同年4月,八路军129师386旅补充团前来锄奸,兄弟俩积极配合,抄了汉奸孙介眉的家,开仓分粮给贫民,将银圆运往太行山支援抗日。

面对西犯的日寇,孙永宇挑选精兵扒断铁轨,用于赶造枪械。而对于不听节制、阴谋叛变的第四支队长王治中,孙永宇果断奉命缴其枪械,消除隐患。不久后,五支队奉命上太行山,编入赵谭支队,孙永宙成为战士,孙永宇任司令部行政管理股长。之后,上级调孙永宇到军区中干队学习。孙永宙在战斗中表现英勇,因作战有功被提升为指导员。

1940年,日寇大扫荡,孙永宙为掩护同志转移,在永年县八公桥附近迎击敌人,登梯上房劝敌投降时,不幸中弹牺牲,年仅17岁。1941年,部队挺进鲁西南途中,在东明县坝头附近与汉奸孙良诚部遭遇,孙永宇奋勇杀敌,最终身负重伤,壮烈殉国,年仅21岁。

(本版稿件均由本报记者闫海波整理)

焦作抗战大事记

焦作地处河南省西北部,是太行抗日根据地的前哨。1937年7月7日全民族抗战爆发。

■1938年2月,日军从安阳沿平汉路大举南犯,17日占领新乡。为阻止日军南下,国民党军队当即炸断黄河铁桥。日军转而沿道清路西进,企图打通焦作地区至山西省垣曲县的通道,与沿同蒲路南下的日军会师,占领风陵渡,直取洛阳、潼关。

■2月至3月,修武、焦作、博爱、沁阳、武陟、孟县、温县等地先后沦陷,整个焦作地区的平原地带落入日军之手。据不完全统计,日军先后在焦作地区制造了90多起惨案,杀害群众16.2万人,烧毁房屋28.5万间,掠夺焦作的煤炭资源477万吨,造成其他物资的损失难以数计。

■3月8日,经共产党员薛为余等组织、筹划,武陟县抗日临时政府成立。

■3月,修武县抗日民主政府成立,共产党人程明升当选为县长,后报国民党河南省政府主席程潜批准委任。政府实行战时供给制,官兵平等,所有人员无论职务高低,一律每人每月发放3元津贴。修武县抗日民主政府是河南省最早成立的党领导下的抗日县政府,它的成立及卓有成效的工作对豫北及河南的抗日救亡运动产生了积极影响。

■8月16日至9月21日,八路军一二九师三八六旅主力、一一五师三四四旅一部联合国民党骑四师,在修武、武陟地方武装配合下,对道清铁路焦作至新乡段集中实施6次总破击,共计扒拆道轨27公里,掘毁路基10公里,焚毁枕木1万余根,毁坏桥梁10余座,并集中摧毁敌铁路沿线一批据点。

■1939年春夏之交,豫晋边界沁阳常平一带硝烟弥漫,一场惨烈的阻击战在此打响。国民革命军数千官兵与地方武装以血肉之躯鏖战月余、歼敌近千,在太行抗日史上刻下“一寸山河一寸血”的不朽印记。这就是在国民党正面抗日战场进行的一次重要战役——常平阻击战。这场阻击战在阴雨连绵中持续一个月之久,历经大小数十次战斗,共歼灭日军近千人,沉重打击了日军的嚣张气焰,为晋冀豫边区军民组织反扫荡赢得宝贵时间,在太行抗日史上写下悲壮一页。

■1942年12月,经中共党组织做工作,驻扎在沁阳西万的伪军头目董学义率200余人起义,整编为沁阳县抗日游击大队。

■1945年1月21日至4月2日,太行七、八军分区在新乡以西道清铁路沿线及两侧地区发动道清战役,共毙俘日伪军2500余人,收复国土2000多平方公里,解放人口75万人,新建了修陟、温陟、温孟、原武等四个抗日县政府。

■4月,根据太岳军区“开辟济孟”的指示,太岳四分区和二分区联合发动第二次豫北战役,消灭伪军2800余人,收复国土1850平方公里,解放人口80万,控制了黄河北沿岸70余公里地区,使豫北收复区迅速扩大和巩固。

■1945年9月8日焦作解放,11月8日沁阳光复,整个焦作地区抗日战争取得了完全的胜利。

焦作的抗日历史是一段艰苦卓绝的奋斗史,见证了焦作人民在党的领导下,为了民族独立和解放,不畏强敌、浴血奋战的英勇事迹,这些事迹将永远激励着后人。

80年抗战硝烟散尽,80年抗战精神永存。回望来路,抗日游击根据地各级党组织和抗日民主政权在抗战中,采取的行之有效的举措和制定的严明纪律规矩,成为克服各种困难、增强御敌能力、争取抗战最后胜利的重要保障。不仅使共产党和八路军在根据地群众中树立了廉洁、公正、勤勉的形象,赢得了各族人民的衷心拥护和信赖支持,也为以后的革命事业留下了宝贵的传统和作风。